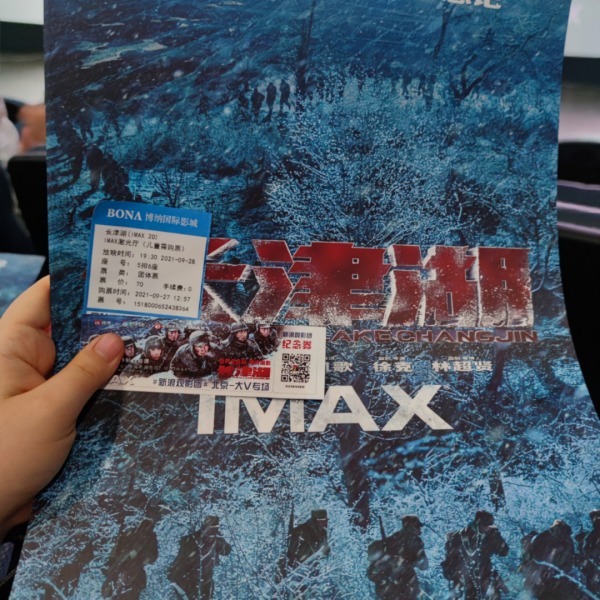

朋友拍的票根和海報

【看中國2021年10月9日訊】前幾天我和朋友去看了場電影。

這場電影我從開機就開始等,一直等到上映,就想知道它最後到底被拍成什麼模樣。因為我聽親歷者講過真正的長津湖戰場。

他說在當年的朝鮮戰場,天寒地凍,食物斷絕,無數戰士被活生生凍死,餓死。為了活命,戰士連敵軍的屍體都吃。

講故事的人叫孫佑傑,是長津湖戰役的隨軍記者,他記錄了自己在戰場上的親身經歷,但因他把戰場還原得太過逼真,所以他的書稿一直沒有機會和讀者見面。

今天的故事,除了想告訴你們,真實的戰場遠比電影拍出的畫面更加殘酷,還想讓你們和我一起見證,那些埋葬在冰雪中的犧牲和愛情。

1995年,我出版了《鴨綠江告訴你》一書。

剛出版,就有人寫信告我的狀,說我侮辱醜化人民志願軍,要禁止這本書發行。

軍部下令成立了一個專家組,開始對書進行「地毯式」檢查。

這書的內容全部來源於我在朝鮮的戰地日記和採訪手記,難道就因為真實,而不該被人看見嗎?

我是一個戰地記者,如果不能講真話,那我寧願沉默。

為出這本書,我已等了40年。

一

我還記得那清一色的悶罐車,像是被憋瘋了,喘息著,呼嘯著,吼叫著,無論大小車站,一路不停,晝夜向前飛奔。

我所在的悶罐車廂,全是27軍政治部營職以下的戰士,部隊這是到哪裡去,又幹什麼去,誰也說不清道不明,一切只能憑猜測。

車廂裡的唯一光亮是兩盞馬燈,晃來晃去的暈光,讓悶罐車廂越發出奇的安靜。

悶罐車到了山海關停下來,一名通信幹部送上來一份密封文件,鐵門又很快關上了。

一直到車過山海關,部隊才傳達了中央軍委的密電令:27軍出兵朝鮮作戰。

密電是1950年10月27日16時發出的。

消息一經公開,悶罐車廂裡像是炸開的熱鍋,大家熱烈地討論起來。我清晰地看到,大家的臉上掛著的不光有亢奮,還有凝重。

路上的「悶罐」火車

唯一的馬蹄表時針已經指向了22點,照紀律規定該熄燈睡覺了,可大家讓尿憋得無法入睡,都在等停車方便過後再入睡。

好在車廂內沒有女同志,個別人實在憋不住了,乾脆走到車廂鐵門前尿起來。人人都知道這樣不雅,可活人總不能讓尿憋死。

「咣當咣當……」悶罐車終於在一個隧道裡停下來,大家有10分鐘的方便時間。

忽然,後面車廂底下有女兵在大聲喊叫:「餵!請自覺一點,車下有人哪!」

這是巴木蘭大姐的聲音。

巴木蘭是我在軍文工團時的戰友,事後她對我講,文工團是男女同乘一個悶罐車廂,靦腆的女兵苦於無處小便,實在堅持不住了,有的竟蓋著大衣,褪下棉褲,坐在自己的包裹上,讓小便慢慢滲進包裹裡的衣服上。

當聽到車門被打開後,女兵們便紛紛下車,四處尋找方便的地方。隧道裡的站臺很窄,不時還有手電筒晃動,女兵們就齊刷刷鑽到了火車底下。

車廂裡的男人見女兵們下車了,迫不及待擁到車廂門口,對著門外尿了起來,都是二三十歲的小夥子,「嘩嘩」的尿聲如擰開的水龍頭一般。

最後一撥還沒尿完,前面傳來了開車的口令。火車下的女兵們一聽急了,趕忙朝車門跑來,因為害怕掉隊,就迎著騷氣熏人的尿液登車。

然而,七八位正在小便的男人,一時又剎不住,只好邊尿邊提褲子,硬是將半截尿憋了回去。回到自己的位置上,個個佯裝什麼事也沒發生,引得車廂內一陣哄堂大笑。

巴木蘭天真活潑,有什麼話都願意和我說。車到安東,她依舊忍俊不禁,笑著和我說起這件事。

我聽過後,卻半點笑不起來。

憑多年的戰爭經驗,我已經察覺到,出兵朝鮮,將比八年抗戰與三年內戰還要殘酷。

二

部隊一到安東,馬上進入了臨戰狀態。

相對於一般人,我們這些在戰場上見慣了血腥與生死的老兵。已經很難有事情再能引起我們的注意,但有一件事,卻令我十分驚訝。

部隊下了一道命令,徹底消除「人民解放軍」的痕跡,摘下帽徽,取下胸章,抹掉裝備上的所有徽號,收繳部隊番號的印信。

這在中共軍隊的歷史上,實屬罕見。

那帽徽上的「八一」五星,胸章上的「中國人民解放軍」字樣,是新中國軍人的標記。每個士兵視若珍寶。

現在出國替別人打仗,他娘的會隨時犧牲不說,連自己部隊的標記都沒有,這是打的哪門子的仗。

許多戰士想不通,我也想不通。

可軍令如山,罵歸罵,命令還得執行。我索性瞞過軍政治部的首長,冒著受紀律處分的危險,私自帶上了七把刻刀和兩塊刻板,準備刻版畫。

11月4日,部隊到達了鴨綠江邊的安東,剛準備進入朝鮮,發現東線山區有美軍向北推進,部隊又奉命撤回,轉到吉林的邊境臨江。

就這樣,27軍的79師後衛變前鋒,我跟隨79師跨過鴨綠江上的一座水泥大橋,第二次進入朝鮮,去對付東線北進的美軍。

部隊冒著風雪,經過一夜的急行軍,於黎明前到達了朝鮮的中江鎮。

正在雪地上行軍的志願軍

中江鎮是一個群山環抱的大村子,坐落在南北走向的公路邊。這裡是北朝鮮最冷的地方,氣溫最低達零下43度。

但志願軍的到來,讓在冰冷中沉睡的村莊沸騰了。

一聽說我們要去前方打侵略的美軍,男女老少個個喜笑顏開,熱情幫助部隊搬東西,騰房子,燒開水,烤棉鞋,唱歌跳舞地歡迎志願軍。

天放亮後,為了防備美機空襲,部隊吃過早飯一律到村邊山上隱蔽休息。

我所在的237團3營7連指導員非常關心我,說我是隨軍記者,見多識廣,是在村裡繼續休息,還是去山上隱蔽,可以由我自己定。

我覺得部隊第一天秘密入朝,離東線的敵人還遠著呢,美軍的飛機也不一定來。於是,決定先在房東的熱炕頭睡一覺,再到山上去隱蔽。

正當我酣睡之際,屋外傳來房東大娘一陣驚恐的呼喊聲:「旁空!旁空!扁機瓦掃,扁機瓦掃,帕裡帕裡卡!。」

入朝前,政治部朝鮮日常用語培訓抓得緊,所以我聽得懂房東大娘的喊聲:「防空!防空!飛機來了,飛機來了,趕快跑啊!」

三

我深知美機的猖獗與厲害,急忙跳下土炕,顧不得拿背包和大衣,提著手槍就往外跑。

趁著美機轉彎之機,我一口氣跑出了村莊,在積雪的河灘上匍匐前進,鑽進兩堆灌木叢中後,我累得一動不動,已經沒有力氣再跑了。

我仰望天空,慶幸自己逃出了轟炸圈。不料,一架美機朝我俯衝下來,它一抬屁股,幾發炮彈帶著刺耳的聲音就下來了。

美軍的飛機為了製造恐怖,特地在炸彈上安裝了風哨子,炸彈一出彈倉,「嗚嗚」的刺耳聲響徹天空。

我懂防空知識,落在遠處的炸彈是長的,落在近處的炸彈是圓的。經驗告訴我,其中一發炮彈會落在我的南側。

跑是來不及了,我立即向北打了一個滾兒,臉面朝下,閉上眼,張大嘴。

心想,該死該活就這麼著了。

一聲山崩地裂般的巨響過後,我隨即被沙土活埋了,只覺憋得喘不過氣來。等奮力從沙土裡抬起身來,才知道毫髮未損。

我擦掉臉上的沙土,發現身邊一米多處被炸成了一個巨大的深坑。如果不打那個滾兒,我的命就丟在河灘上了。

敵機飛走了,整個中江鎮都在燃燒。我突然想起刻刀和刻板還在屋中。我不顧一切,急忙向鎮中跑去。

我在戰時使用的木刻刀具

路上正好碰上了七連通訊員小劉。他剛才去房東家沒發現我,便帶著我的東西出來找我。

謝天謝地,認識我的人都知道這堆破木頭板子就是我的命根子,看著它們落了單,自然要來找我。

沒想到找我這一趟,反倒救了他的命。

原來早飯後,指導員再三交代他要保護好我的安全,接著就和連長到鎮北面營部開會去了。

我一聽頓覺凶多吉少,立即同小劉向鎮北煙火瀰漫的營部住處奔去。

天哪,災難的慘狀比我想像的還要嚴重。

營部的住房已成了廢墟,來三營營部開會的各連連長和指導員,加上營部的領導和通訊員,總共20多人,除教導員負重傷被搶救出來外,其餘全部壯烈犧牲,而且都被燒得面目全非。

小劉衝進還在燃燒的木屋,在慘不忍睹的死人堆裡找到自己的指導員,跪在雪地裡嚎啕大哭。說自己沒有保護好指導員,還不如死了算了。

「出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟」,說的就是這樣的場景吧。

這時的中江鎮裡已不見人影,昨天大家還在一起熱鬧的地方,轉眼就被大火燒成一片廢墟。

當時大家的心情完全一樣,恨不得幾步跨入陣地,與美國鬼子對打廝殺,為犧牲的戰友報仇雪恨。

掩埋了犧牲的戰士,在冰天雪地裡,部隊又開始了夜行軍。

27軍預設的陣地在長津湖一帶。

四

我跟隨7連進入東部的狼牙山脈後,雪更大了,風更狂了,酷冷達到了滴水成冰的程度。

在冷得渾身顫抖的時候,還得靠吃冰雪解渴。

路上每個人都成了雪人,渾身上下白花花的,連眉毛鬍子上也結了冰凌。

我很幸運入朝前發齊了棉裝,可有些戰士倉促入朝,未來得及領齊棉帽、棉鞋和棉手套,行軍中吃了大苦頭。

236團2營6連的許多戰士腳上穿的還是力士膠鞋,由於急行軍兩腳有熱氣,開始雪花落在鞋面上化成水,繼而又結成了冰,最後雙腳、襪子和鞋凍在一起,走起來「嘎嘎」作響。

腳面皮膚皴裂後,鮮血再順著冰碴縫隙往外滲,直到第二天拂曉宿營,才看到膠鞋上有一片淡紅色的花紋。

行軍途中休息,一個江蘇籍的戰士累得站在冰凍的路上沒動地兒,結果力士鞋就與冰雪地面凍在一起。

待開始行軍,他用力一抬雙腳,鞋幫與鞋底分了家。還沒有一分鐘,襪子與地面又凍在一起,他再一抬腳,襪子也凍在地上了,露出了兩隻光腳板。

一位四川籍老兵,鬍子上結了冰凌,他嫌冰凌礙事,用手往下一捋,竟連鬍子帶皮全扯了下來,痛得「嗷嗷」直叫。

炮兵16團2營的一個炮兵,出發前習慣性地去摸摸迫擊炮身,手掌瞬間被粘去了一層皮,當時他還覺不出來,停了一會兒才疼得齜牙咧嘴。

但雪天裡,部隊無法一直行軍,還要休息。

所謂休息,也別提什麼軍用帳篷和借宿的民房,只能雪山露營,這對物資稀缺的志願軍部隊來說,是一項極大的挑戰。

當時,每人只有一床薄棉被,一床小棉褥子,一件棉大衣,還有一塊方雨布,根本經受不住高山嚴寒的侵襲。

第一次露天宿營,隨軍攝影記者史雲問我怎麼睡,我對他講,打通腿,睡一個被窩。

我和戰友史雲

我們在避風的雪地上挖出一條雪槽,墊樹枝樹葉,鋪上雨布和褥子,倆人頭靠著腳,背靠著腿,屁股貼屁股,再蓋上兩床被子和另一塊雨布,最後用各自的大衣蒙住頭。

我入朝後的第一幅木刻作品叫《露營》,裡面刻畫了兩位冰天雪地裡宿營的志願軍,一個說的是我,另一個說的是史雲。

我的木刻作品《露營》,1951年刻於朝鮮戰場

開始,還能聽到風雪的呼嘯聲,不一會兒就進入了夢鄉,彷彿全身都進入了冬眠狀態,直到有人喊集合了才醒來。

如果沒有集合聲,很多人就會這麼一直睡下去,永遠醒不過來了。

五

除了步兵,最苦的要屬配合27軍作戰的炮兵16團。

對他們來說,馬命比人命金貴。

炮團運炮全憑戰馬,榴彈炮用10—15匹馬拉,野炮用6—8匹馬拉。若失去了戰馬,大炮寸步難行,所以炮團的戰士把戰馬看得比自己還要緊。

一天夜裡,炮團剛爬上一個山頂,天就亮了,為防美機空襲,只好在樹木稀少的山頂露營。

戰馬休息也需要偽裝和保暖,戰士們找來松樹枝葉搭在戰馬的身上,可是戰馬覺得不舒服,一會就把松樹枝葉抖摟掉了。

無奈,戰士們只好把自己的棉大衣反過來披在戰馬的身上,再拆下自己棉被的白布裡,將棉大衣綁在戰馬的身上。

結果,這次高山露營,戰馬安然無恙,但卻凍傷了100多名戰士。

部隊繼續晝宿夜行。一天夜裡,7連剛要過一座橋,卻被炮團的炮車擋住了去路。

我走向前一看,一門10匹戰馬拉的榴彈炮停在那裡沒法動彈。原來一匹棗紅馬的前蹄陷進了橋縫,大炮進不得也退不得。

奔赴長津湖,十萬火急。唯一的辦法是將這匹戰馬槍斃,再換一匹備用戰馬。

而炮兵視戰馬為「無聲的戰友」,怎麼也不忍心朝戰馬開槍,只好請步兵開槍。

步兵不管這一套,一位班長拔槍就要打。這時,旁邊幾名炮團戰士衝過來,護著戰馬的頭對步兵說:「戰馬也是人,你有能耐,朝老子開槍。」

步兵班長得令在先,也是不依不饒:「你以為老子不敢哪,你若貽誤軍情,和這匹馬一樣,照樣槍斃。」

眼見炮兵和步兵要打起來了,炮團的值日軍官——宣傳股長叫張採正,趕緊上前呵退了炮兵戰士。

一聲槍響,戰馬倒地斃命,炮團的戰士們哭了。

一個高個子大臉盤的炮兵抱著戰馬的脖子,邊流淚邊自語道:「我們一起南征北戰好幾年,可來朝鮮還沒打一仗,你就犧牲了。」

行軍中的炮兵部隊,戰馬拉大炮

團宣傳股長張採正是我的中學同學。入朝後,他帶工作組下到炮團2營,這匹被槍斃的戰馬就是炮團2營的。

行軍路上,張採正曾經告訴我炮兵部隊有個傳統,即便再餓也不吃自己的戰馬。炮兵的生活更是比戰馬還苦,自己挨餓也不能讓戰馬挨餓。

有個戰士實在餓極了,偷吃了幾顆餵戰馬的生黃豆粒,不但吃壞了肚子,還按規定受到了紀律處分。

如今斃命的戰馬剛被移走,幾名步兵就拿著刀要來砍馬肉,那幾名炮兵護住戰馬的屍身不許砍,哭著大罵:「他媽的,你們步兵心太黑了,讓狗叼走了,啊?」

憤怒的炮兵趕走了步兵,然後用雪把戰馬埋了,齊刷刷敬過軍禮後,才含著淚離開。

沒想到等炮兵走遠後,步兵又把戰馬扒出來,嘁哩喀喳,一會兒的功夫,那匹肥壯的戰馬只剩了一堆骨頭架子。

我愣愣地站在一邊,看著眼前的一切,心在流淚。這場戰爭,讓人心變得無情,又十分的脆弱。

我能做的,就是把這些心碎的場面如實記錄下來。

六

很少有人知道,我這個年齡的人,當初的理想是什麼?

我是山東文登人,那裡歷史悠久,鄉人更是以愛讀書、有學問出名。

抗戰爆發後,文登最先拿起武器抗擊日寇的,也是一些讀書人。

我初一的一天夜裡,在一名地下黨的帶領下,晝宿夜行,穿過數道日偽封鎖線,輾轉到了棲霞北部山區的膠東抗大,成了一名八路軍戰士。

這一年,我剛滿18歲。

中國人要想過上好日子,必須將日本鬼子打出去。

可是抗大畢業後,一紙調令,我成了宣傳隊的一名文藝兵。我一心一意想上前線殺日寇,心裏一百個不情願,可我只有服從命令。

原來,膠東抗大剛成立了宣傳隊,急缺文藝骨幹。我有文化、會畫畫,還能拉一手好胡琴,宣傳隊選人時第一個就選中了我。

長津湖戰役結束後的我

來宣傳隊前,部隊首長交給我的任務是「以文為槍」。當時,宣傳隊只有十幾個人,雖然都有些愛好,但要排演文藝節目實在困難。

我一天到晚琢磨著「以文為槍」這句話,受當地皮影戲啟發,我想到了嘗試製作起了「土電影」。

一天晚上,我找來一個放大鏡,固定在硬紙殼上,再用煤油燈光照射,室內牆上立馬映出了玻璃幻燈片。

在抗大修械所工程師的幫助下,經過反複試驗,最終製成了以汽燈為光源的鐵製幻燈機。

後來,我又對幻燈機進行了改進,研究出了同時放映一靜一動兩幅幻燈片的方法,讓十分寶貴的抗戰照片和我畫的美術畫成了會動的「土電影」。

這個「土電影」,在膠東抗日根據地是首創。

抗戰期間,我雖然沒當成殺敵英雄,但憑自己發明的「土電影」,當選為屈指可數的膠東抗大模範工作者。

1945年8月,日寇投降後,膠東抗大宣傳隊奉命調入華野9縱文工團,我的任務仍然是搞「土電影」。

因為要蒐集製作「土電影」的素材,我經常要深入作戰前線,時間久了,心裏萌生了一個念頭,我要能當上一名戰地記者該有多好!

1950年10月初,憑著我寫的一篇戰地新聞,我被調到27軍《勝利報》報社。

這時,27軍已經自江浙一帶北上山東津浦鐵路沿線集結,隨時準備參加抗美援朝,我成了一名副其實的戰地記者。

但直到見識過戰爭的殘酷,我才知道自己真正想要的是什麼。

如果現在再問我,我的回答會更簡單:「打完仗,過太平日子,能吃上飽飯。」

這是那個年代所有人的夢想。打日本鬼子是這樣,三年內戰和抗美援朝也是這樣。

部隊的戰士絕大多數是農民,想法很樸素,也很真實。

七

部隊除了打仗,吃穿也是少不了的。可在朝鮮,打仗難,吃穿更難。

起初,先頭部隊入朝,當地老百姓殺豬宰雞,撈大米干飯,有的還拿出高麗參和黃酒招待志願軍,但到後來,連朝鮮人不稀罕的土豆也稀缺了。

兵馬未動,糧草先行。美軍更懂得這個道理,它的飛機專門轟炸運輸部隊的火車和汽車。

美軍先進的裝備,隨軍的坦克大炮

27軍僅有的15輛汽車,入朝的第一天就報廢了12輛,剩下的3輛也沒有按時到達預定位置,幾萬人的後勤運輸線一時被完全切斷了。

這時,飢餓難耐的戰士到了宿營地,以連、排為單位自行到附近村裡尋找食物。

只要找到能吃的東西,留下署名部隊代號的紙條,什麼都拿,能拿多少拿多少,顧不上「三大紀律八項注意」了。

一天早晨,部隊在一個山村宿營。為了跟當地人學朝鮮話,我帶上手槍獨自進了村裡。

可家家戶戶「空舍清野」,不用說吃的,連個人影也不見。我接連進了幾戶人家,都是房門緊閉。

突然,聽到不遠處有志願軍在爭吵,走過去才明白,原來7連司務長發現菜園地窖裡有土豆,便通知各排來領土豆。

來領土豆的人中,有一位分管連隊群眾紀律的同志,他見老鄉不在家,堅決不同意。

這位戰士的理由很充分:「我們志願出兵,朝鮮的一草一木都不能動,隨便拿人家的土豆,這是違反群眾紀律。」

另一位戰士不服氣:「你拿紀律當飯吃啊,吃飽了肚子好去打美國鬼子,打敗美國鬼子是最要緊的紀律。否則,我們來遭這個罪幹啥?你說來這鬼地方幹啥?」

事務長見我來了,就把難題拋給了我:「你是軍部的記者,這兒就你最有文化,你來決定吧。」

起初,我也是猶豫,可面對飢餓難耐的戰士我猶豫不得。

我對那位分管群眾紀律的戰士說:「現在讓大家吃飽肚子是頭等大事,土豆可以拿走,但要給老鄉留下借條。」

部隊離開之前,文書在一塊木板上寫下了部隊的代號和拿走土豆的數量與日期,牢牢地插在了土豆窖子上。

戰爭奪走了人們的理智和氣節,面對飢餓,人們甚至會變得比野獸還瘋狂。

八

經過十幾天的長途跋涉,27軍終於出其不意地到達長津湖畔的預定作戰地區,將美軍的7師31加強步兵團死死圍住了。

這支隊伍是美國陸軍最精銳的部隊之一。

在第一次世界大戰中,曾因成功攻入俄國西伯利亞,被時任的美國總統授予「北極熊團」稱號,並親自授予「北極熊」旗。

被我軍繳獲的美軍「北極熊」團團旗

長津湖地區是朝鮮北部最為苦寒的地區,海拔在1000至2000米之間,林木茂密,道路狹小,人煙稀少,夜間最低溫度接近攝氏零下40度,當年又是50年不遇的嚴冬。

志願軍士兵穿著的都是華東溫帶的冬季服裝,團以上幹部的棉衣還沒有發放。

11月27日夜間,長津湖戰役打響。打到第三天的29日,傷亡嚴重的27軍停止了攻擊。

當天夜裡,我冒著鵝毛大雪走了10多里夜路,循著電話線,好不容易找到了27軍陣前指揮所。

軍前指設在半山坡上的一棟草屋裡,除了一位值班參謀和兩位哨兵外,其餘的人都在屋裡睡覺。滿屋都是沉沉的呼嚕聲,一副好幾年都沒睡覺的樣子。

裡面的人已經3天3夜沒合眼了,草屋裡外兩間火炕上,躺著軍長彭德清、政委劉浩天和各個部門首長,以及參謀警衛和房東老鄉30多人,人擠得像是沙丁魚罐頭。

藉著昏暗的馬燈,我費了好大勁才擠進一隻腳,可引來一位朝鮮小女孩煩躁的喊叫聲。小女孩一喊,我的睡意沒了。

我來到外間和值班參謀聊天。我問對方為啥指揮所這麼安靜。

值班參謀面色慘淡,告訴我部隊凍傷過萬,凍死上千,攻擊傷亡也很大,而且彈快盡糧已絕,只有原地休整後,到30日夜間才能繼續發起進攻。

為了獲取第一手陣前情報,我又問值班參謀,哪個部隊打的最慘烈。他讓我去找駐紮在內洞峙和新興裡的80師。

草屋外面有個餵牲口的草棚子,棚子底下有個大草筐,我鑽進草筐裡迷瞪了一個多小時,天剛亮就啟程去了80師在內洞峙、新興裡的陣地。

在80師,我走了幾個陣地,每到一個地方心就咯噔一下子。眼前活生生的景象告訴我,英勇的27軍已經無力再戰了,部隊根本打不動了。

陣地上的戰士們餓的眼睛冒光,見美軍也停止了反擊,紛紛到莊稼地裡扒開厚厚的積雪,尋找老百姓收割時落下的一些谷穗,撿到了的直接放進嘴裡嚼吞,撿不到的失望而歸。

我的老戰友戴慶奎的那個連隊,斷糧整整一週了。

部隊餓瘋了,為了保持戰鬥力,每天都要派人去搶回幾個美軍屍體,用刺刀割下美軍屍體腿肚子上的肉,再用火烤一烤,半生不熟的,閉上眼睛,胡亂嚥下去了事。

戴慶奎還對我講過一件事,我至死都不會忘記。

連隊發起衝鋒前,有位戰士對連長說:「連長,我不怕死,你讓我吃頓飽飯吧!填飽了肚子,我好有勁去殺美國鬼子!」

剛烈的連長轉過身去,他哭了!因為他和戰士們一樣,也是幾天沒吃東西了。

戴慶奎已經去世多年,但這位和連長要食物的戰士名字,我至今沒有查到,是犧牲還是健在,已經不得而知了。

長津湖戰役期間,部隊一直靠繳獲敵人的食品生存,啃樹皮吞棉花的也有,直到佔領了咸興後,才送來了炒麵和牛肉乾。

志願軍戰士們在吃炒麵

炒麵只夠吃一頓,牛肉乾每人一小包。那牛肉乾是寶貝啊,這是入朝一個多月來,第一次吃到祖國運來的肉食。

我捨不得吃啊,每次只含一小片,像吃糖塊一樣,用口水化著吃。

九

因為長期在一線陣地採訪,我的眼睛被美軍炮彈散發的氣體熏壞了。

去後方醫院治療也不見好轉,不僅疼痛流淚,夜裡也無法入眠,有時連稿子也看不清,再拖下去,恐怕會完全失明。部隊只好安排我回國治療。

第二天晚上,我乘軍後勤部的汽車到了鴨綠江邊。我跳下志願軍27軍後勤部的汽車,獨自一人走在大鐵橋上,沒人知道我在想些什麼。

我心裏想的不是出發時「雄赳赳,氣昂昂,跨過鴨綠江」的戰歌。

我在想,那貓也不過九條命,我怎麼就活著回來了,我早該死了。

當時,我神魂不定,若不是橋上川流不息的汽車,我就栽進鴨綠江餵魚了。

站在大橋上,我瞭望南北,朝鮮這邊一片沉寂,對岸的祖國燈火輝煌。就這麼一江之隔,卻是兩個決然不同的世界。

回國後我被安排住進了野戰醫院,眼睛得到了徹底治療。

雖然我已遠離了朝鮮,遠離了戰場,可除了編稿子,過去種種仍舊在我心頭日夜縈繞,讓我無法安寧。

夜裡我常常無法入眠,經常需要服用安眠藥。

眼睛剛好,我就開始動手寫抗美援朝實錄,可寫了3萬字就打住了。

因為那個時候,你只能寫高大上的歌頌文字,鮮為人知又活生生的事不能寫,寫了也無處發表。

如果不能講真話,那還不如保持沉默。

一直到1995年,21萬字的《鴨綠江告訴你》才出版,我已經70歲了。

雖然還有人想禁止這本書發行,但27軍政治部專家組對書檢查後,最後的結論是書很真實,在細節上沒有杜撰的地方,看後感人肺腑。

因為他們也是軍人,知道真實的戰爭就是這麼殘酷。

讓我沒想到是,這本書不但引發了國內的調查,還引起了國際的關注。

在南北朝鮮,最先關注我這本書的是韓國人趙紀貞。

趙紀貞是木浦大學的中文教授,他將《鴨綠江告訴你》翻譯成韓文,這是韓國出版的第一部中國反映朝鮮戰爭的書。

趙紀貞還力主韓國出版商,邀請我去韓國訪問。

1996年,接到邀請的我有些猶豫,因為我們曾是你死我活的敵人,況且我還是一名志願軍。

可去了一看,並不是那麼回事,對方待我很友好。

我問木浦大學的教授們,我曾是你們的敵人啊,為什麼還這麼歡迎我。

其中一位教授說,因為我尊重歷史,我寫的朝鮮戰爭非常真實,從來沒有人這麼寫朝鮮戰爭。

他們還邀請我去板門店的「三八線」參觀。站在「三八線」上,遙望著北部朝鮮,我百感交集。

我想起了那匹被槍殺的戰馬,想起了衝鋒前要吃頓飽飯的戰士,想起那個自殘後流血死去的「膽小鬼」,想起了那兩名姦污朝鮮姑娘被槍斃的「孬種敗類」……

我也想起了平生的第一個戀人,一位十分俊俏的朝鮮族姑娘。

十

那是1951年秋天,27軍結束第五次戰役後,奉命將金城防禦陣地交給67軍,轉移到元山的馬轉裡休整。

我下連隊採訪時,借住在當地一家朝鮮老鄉的家裡。房東是金大爺,家裡除了金大娘,還有他們17歲的女兒。

那姑娘一身白裙子,臉上總是掛著甜甜的笑,一有空閑就給大家唱歌跳舞。熟悉了,我們就喊她「甜姑娘」。

「甜姑娘」原本住在裡間,為了讓我安靜寫東西,她就搬到了外間,和父母睡一起。

有一日,金大娘得了重感冒,苦於缺醫少藥,「甜姑娘」來找我。我讓文書買來一隻雞蛋,這在當時屬於稀缺品,然後用老家薑絲炒雞蛋發汗的土法,治好了金大娘的感冒。

有天上午,我將洗好的手絹晾晒在院子裡,下午取回來發現上面多了一行歪七扭八的字:「最可愛的人!」

我一看就知道是「甜姑娘」繡的,因為這五個漢字是我教給她的,這讓我心潮激盪。

我能感覺到,在我治好了金大娘之後,「甜姑娘」似乎對我動了心,待我更好了。

她是我入朝後見到的最漂亮的一位朝鮮姑娘。

她身高一米六的樣子,體型很勻稱,烏黑的短髮,面色像金達萊花一樣,白裡透紅,一雙大眼睛,一對小酒窩。

我看在眼裡,只覺無可挑剔。

當時的朝鮮有「四多一少」,老人多,小孩多,年輕媳婦和姑娘多,青壯年男人少,他們都上了前線。

當時,朝鮮姑娘追求愛情大膽潑辣,這或許是一個因素。

當時美麗的朝鮮姑娘

可世上沒有無緣無故的愛,那麼多優秀的志願軍官兵,「甜姑娘」單單喜歡我,說明她有自己的愛情思量。

可我身處戰場,說不定今兒活明兒死,不說一線戰士,光27軍部的戰地記者就已經犧牲了三位。

但即便是幸運活下來,部隊有鐵的紀律,國家也有政策規定,光明正大地和一位朝鮮姑娘結婚,難上加難。

如果雙方不結婚,那叫玩弄女性,絕沒有好下場。

我決定把這份感情埋在心底,可「甜姑娘」卻「埋」不住了。

我離開金家的前一天晚上,依舊寫稿子到深夜,鑽進被窩後煩躁的不行,「甜姑娘」知道我為期兩週的連隊採訪就要結束了,她把火炕燒得「滾燙」。

翻來覆去之際,「甜姑娘」輕輕推門進來了。這是我下連隊熄燈後,她第一次進我的房間。

十一

她站在炕邊,不說一句話。

我趕緊坐起來點上松油燈,一看她已經脫去了外衣,只穿著細線背心和短褲,身體幾乎裸露在我的眼前。

明擺著,這是要以身相許。

一瞬間,我像被一股電流擊打過,整個身體火燒火燎,後背開始冒汗。

那時我25歲,正值壯年,心上人以身相許,我怎能不動心。可我不能娶人家,就不能玷污人家的清白。

我嚥了一口唾沫,下炕給她披上了自己的軍大衣,勸了好半天,將她送出了房間。

「甜姑娘」到了外間,我聽見她低低的哭聲,我又何嘗不是心碎。

第二天早上,我去連隊伙房吃過早飯就要回軍部了。回來告別時,金大爺、金大娘依舊待我很熱情。

金大娘拉著我的手說,她的兒子在朝鮮人民軍裡當班長,第四次戰役剛開始就犧牲了,她是真心希望我能做她們家的兒子。

我流淚了,感動的一句話也說不出來。

在27軍犧牲的三名戰地記者中,我與王志中最要好,得知他犧牲時,我也沒有流淚,心裏只有仇恨。

可在遠離戰場的後方,我卻被金大爺一家感動得一塌糊塗。

「甜姑娘」沒有出來送我,但透過木窗欞子的薄紙,我分明看到她在坐在窗前的身影。

自朝鮮戰場歸來的戰友們,記得最清、說得最多的是長津湖、「三八線」和上甘嶺,但我心裏比別人多了一個地方。

這個地方就是北朝鮮元山的馬轉裡,這裡有個女孩叫「甜姑娘」。

人的初戀刻骨銘心,一生也不會忘記。我今年94歲了,只要一想起抗美援朝,就自然會想起這位「甜姑娘」。

當年長津湖畔餓死我那麼多兄弟,就是想讓「甜姑娘們」都能過上太平日子。

可惜,70年過去了,「甜姑娘們」還是沒吃飽飯。

十二

這篇稿件在【真實戰爭故事】發布時,曾因標題「戰士吃美軍屍體」太殘酷受到質疑。

其實在孫佑傑的書出版之初,因為這個細節,直接導致書被舉報,還要接受「地毯式」清查。

但27軍組成的專家組對書逐字審查後,最終得出結論:真實感人。只有血肉橫飛的真相和一條條消逝的生命,才能讓人銘記戰爭的殘酷。

轉身避而不見,只會讓人低估了這份殘酷,輕視了烈士的付出。

這也是我將這篇故事轉發到天才,帶給你們的原因。

就像孫佑傑老人的那句格言:「如果你沒法阻止戰爭,那你就把戰爭的真相告訴世界。」

(文章僅代表作者個人立場和觀點)

看完那這篇文章覺得

排序