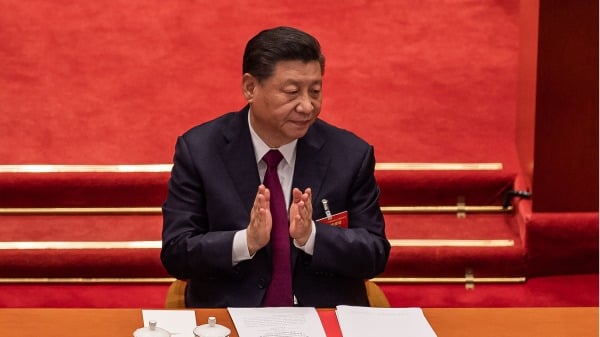

習近平(圖片來源:NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

【看中國2021年5月25日訊】英國資深外交官和銀行家Roger Garside在文革開始後不久就來到中國,對中國有著獨到的觀察分析。他在剛剛出版的《中國政變:邁向自由的大躍進》一書中,描繪了中共改革派李克強、汪洋等聯合軍方發動政變,把習近平趕下臺並推動中國走向自由民主的可能前景。他在加拿大《環球郵報》發表的《中國的政權變更不但是可能的而且是急迫的》一文中寫道,實現中國從獨裁到民主的有序過渡,考驗著人們的想像力極限。這需要所有參與者拿出罕見的技巧和勇氣,他對此充滿樂觀。這些說法,在「理中客」居多數的西方學界、政界可謂是離經叛道,自然引發了很多爭論。

中國的政治格局在過去幾十年裡,特別是習近平上臺後發生了巨大變化,中國在國際舞台上也扮演著越來越重要的角色。近三十年來,西方觀察家和政治家似乎把中共一黨制當作了分析中國政治的不可變更的前提,失去了對中國民主化的學術想像力和政治想像力。美國在一些國家推動政權變更的效果並不好,有時候適得其反、深陷泥潭,這也使美國和西方的絕大多數政策制定者徹底放棄了直接推動專制國家政權變更的念頭。但如此做法,果真不可挑戰嗎?

中共的血債

表面上異常強大的中國,實際上面臨著政治、經濟、環境、社會、道德信仰等多重危機,而只有民主制度才能解決這些綜合危機。但是,中共幾乎不會主動向憲政民主過渡,只會一扛到底。一個關鍵因素是"血債"。自1949年中共建立極權制度以來,中共犯下了極其殘酷和巨大的反人類罪行。不完整的例子包括:鎮反(1950-1953)、土地改革(1947-1952)、三反/五反運動(1951-1952)、反右運動(1957-1959)、大躍進(1958-1960)、文革(1966-1976)、嚴打(1983年)、天安門屠殺(1989年)、迫害法輪功(1999年起)、一胎化政策(1979-2015年),以及在西藏的血腥暴行和在新疆的種族滅絕。數以億計的漢人、藏人、維吾爾人等各族民眾,至今仍在遭受戶口制度、酷刑、冤案、腐敗、強拆、宗教迫害、任意關押等種種痛苦。

1980年代以來,經濟的快速增長減少了一些憤怒和痛苦,但"血債"是中共無法消除、也不敢忘記的。可以說,中共對中國人民欠下的血債比德國第三帝國以來的所有其他獨裁政權更大。在我看來,這是民主變革的巨大障礙。即使中國的精英和異議人士傾向於接受南非式的"真相與和解"的做法,大多數中國普通民眾也不會接受。值得注意的是,《零八憲章》有一條"轉型正義",強調真相、責任與和解。而即使中國人民克制"報復和清算"的強烈情緒(這是可能性不大的),中共領導人也很難相信人民會放棄清算。黨國存在的時間越長,它犯下的罪行就越多,人民遭受的痛苦就越多,中共也就越難相信他們會得到人民的原諒。民主意味著結束中共對政治權力的壟斷,而中共極為害怕下臺後遭到報復。這又使得中共的高層決策者,實際上是幾十個特權家族,抗拒任何民主轉型。

在此背景下,值得回味的是鄧小平在1989年天安門大屠殺後的一句名言:中共政權願意"殺20萬人,保20年穩定!"無獨有偶,習近平對蘇聯解體評論到,「竟無一人是男兒!」在"中國特色"的國家資本主義下,經過30年的猖獗腐敗,中共官員比鄧小平時代更有理由擔心歷史的"血債"和人民的敵意。

很多人在對中共進行成本效益分析時,並沒有把中共的利益和中國的國家利益區分開來。在大多數場合,我認為兩者是衝突的。說中共的決策是以中國或中國人民的利益為基礎的,這是幼稚的說法。任何爬到高層的中共官員,為了中國走向民主憲政而發動政變的意願幾乎為零。改革派也絕非一身清白,他們很容易被對手抓到貪污腐敗、參與人權迫害的把柄。習近平把大權集於一身,在某種意義上,其實也是中共為了應對危機的一個集體選擇。不是習近平顛覆了共產黨的舊體制,而是共產黨需要習近平來扭轉被顛覆的命運。

歷史學家查爾斯.邁爾(Charles Maier)說,"政治形勢跟著社會結構的變化而變化"。慈繼偉在《論中國民主》一書中認為,"隨著社會狀況平等的顯著推進",包括經濟、意識形態和社會方面的平等,中國已經很難"維持一個完全垂直的、沒有人民真正同意的政治結構",因此中國"已經走在民主的邊緣"。但這種判斷太過樂觀。

1980年代,特別是1990年代以來,自由主義思想的有限傳播與中共推行"社會主義市場經濟"是連在一起的。市場和資本主義的邏輯和力量確實深刻地影響了中國社會、文化,甚至在政治和法制方面也取得了很多進步,但中國仍然存在著深刻和廣泛的不平等。戶口制度就是眾多例子之一,它讓數以億計的農民和農民工淪為"二等公民"。黎安友的研究表明,中國的"中產階級」會要求自由民主的說法越來越令人懷疑。而社會自由化和法律制度的進步,也有個明顯的政治紅線。中共絕不會容忍任何對其根本政治制度的挑戰。2000年代初以來,維權運動的興衰就是個很好的例子:一方面,維權運動是在市場化、網際網路、半市場化媒體以及依法治國的新話語體系和實踐中發展起來的;另一方面,習近平上臺後,中共將維權運動視為對政權安全的威脅,維權運動幾乎被消滅殆盡。

高科技極權主義

毋庸諱言,習近平大大改變了中國的政治格局,尤其是取消了國家主席的任期限制。但是,自1949年以來,中國的基本政治安排仍然沒有改變,包括中共對軍隊、司法和傳統媒體的絕對壟斷,以及對意識形態、經濟組織和社會組織的控制能力,這些都是極權主義的基本特徵。今天的中國進而發展出一種精緻的「高科技極權主義」,中共利用其在人工智慧領域的領先優勢,使其對中國社會的控制更加徹底。中國的長城防火牆、社交媒體、大數據、監控鏡頭、電子商務和現代電信,使中共比以前更容易把人們置於監控之下,網際網路已經被中共用作審查、宣傳和洗腦的有效工具。人臉識別、聲紋識別、DNA採集等,使得監控體系比傳統的極權制度更細密和高效。

如果中共加強其"高科技極權主義",那將是替代民主中國的另一種可能的前景,至少這個獨裁政權可能比許多人想像的時間要長得多。這將使國內的抗爭變得極為困難。在一個高級版的"1984"下,任何集體抵抗——從信息、通訊到組織和動員——都變得越來越難。糟糕的是,與此同時,中共的宣傳和洗腦將更加有效。

天安門大屠殺,使中國人民生活在我所說的"後坦克綜合症"中。憤怒和恐懼變成了沉默,沉默變成了冷漠,冷漠變成了犬儒主義。洗腦、扭曲的市場經濟和腐敗的政治,在中國營造了一種消費主義的氛圍,灌輸了一種普遍的民族主義和社會達爾文主義。在恐懼和絕望的氛圍中,在慾望和權力的誘惑下,大多數中國人都崇拜和支持那些擁有權力和金錢的人。人們對普世價值和道德越來越冷漠,人們忘記、疏遠、嘲諷自由鬥士和良心犯。最可怕的專制不是鎮壓反抗,而是讓你覺得沒有必要反抗,甚至讓你自願去維護的專制。一黨長期執政的後果,不僅是對自由和人權的壓制,而且是影響更為深遠的道德和社會的墮落。這似乎是一個悖論:越是不民主的政治制度,越是不具備順利啟動民主化的社會和思想條件。

政權變更

國際環境,特別是西方民主國家的對華政策,是影響中國政治轉型的主要因素之一,無論好壞。美國推行"政權更迭"政策出現了不少負面的、有爭議的例子,因此西方民主國家的決策者已經在很長一段時間內,幾乎完全放棄了這一政策。1989年以後,西方廣泛地認為,只要世界鼓勵和允許中國參與國際法律體系和世界貿易組織,中國就會更尊重自由,走向法治和開放社會,自動成為一個民主國家。然而,正如曼恩(James Mann)2007年的一本書名提醒我們的那樣,這是一種"中國迷思"(China Fantasy)。西方以犧牲人權和民主為代價的商業機會主義,促成了專制中國的崛起。面對一個專制政權,不堅持原則的「接觸政策」是綏靖政策的別稱。中國和世界其他國家現在不僅在經濟上相互依賴,而且在科技、地緣政治等方面也相互依賴。六四屠殺後,西方國家採取的「天安門制裁」中的絕大部分很快被取消;而西方企業垂涎中國的巨大市場,置人權民主於不顧。在中國民主化的這件事上,西方的綏靖和機會主義可能比推動「政權更迭」帶來的問題更大。

國際舞台上一個正在發生的深刻變化是,許多民主國家已經意識到中共政權對國際自由秩序的直接威脅,對中國的政策正在進行迅速和深刻的調整。中國和西方的蜜月關係已經走到了盡頭,無法重溫舊夢。這對中國共產黨不是一個好消息。《中國政變》這本書的背景,正是這樣的國際大氣候的變化。但西方政府是否有意願、有勇氣推動中國的政權變更?現在還很難看到這樣的跡象。對於今天的中共政權,有人說它岌岌可危,有人說它牢不可破,兩種說法或許都對,就看我們如何行動。

(原題目:邁向民主的中國政變?)

(文章僅代表作者個人立場和觀點)

看完那這篇文章覺得

排序