左圖為王然在美國工作時,右圖為王然現在歸國救父時(圖片來源:網路)

【看中國2020年6月12日訊】過去8年,我的心願是在美國能吃上一碗最喜歡的牛肉米粉,下班跟爸媽視個頻。

現在,我在內蒙古包頭,乞求公檢法,放了我正被醫院非法拘禁、生命危在旦夕的爸爸。

我叫王然,內蒙古包頭案王永明的女兒。父母被抓,昨晚我弟弟被帶走16小時,我們都被立了案。我的四口之家正在被滅門。

十二年前,2008年。我十八歲。決心去美國在金融方向留學,沒想到一留美就留了八年。

在肯塔基大學的本科期間有位臺灣男同學講大陸在人權和法制方面有很大欠缺,我和他激烈爭論了很久,不僅因為我熱愛這片生養我的土地,還因為彼時我仍有自信和自豪感去說服對方。

後來,我在伊利諾伊理工大學讀研究生時創過很多業,開過公司,做過兼職輔導,畢業後就職於北美信託做證券私募基金,專注於以歐洲為主的全球交易。我很喜歡這份工作,很開心,由於時差問題每天六點半需要開始上班,開始打電話確認交易信息。因為我表現不錯,公司開始為我準備辦綠卡的申請。

我那時問爸爸,想不想移民,他跟我說:

「包頭市是全世界最好的地方,他在這裡最自在,他哪兒也不去。」

但現在,先有包頭惡警王剛的敲詐勒索,利用掃黑辦民警的身份把我爸爸打成黑老大;中有包頭當地公檢法的聯席會議,達成統一共識,法院喪失中立性及正當性,未審先定;後有包頭市中心醫院配合東河區公安分局的非法羈押,罔顧人命。

我的世界,天塌了。

相關閱讀:

留美女碩士救父持續發酵 慘遭滅門打壓 悔當「小粉紅」

小粉紅告誡留學生:回國是一個多麼糟糕的決定

放棄美國綠卡回國後 她被迫害得家破人亡

2019年4月4日,我媽媽被王剛帶隊抓進看守所,至今再未走出過那扇鐵門。同一天,我爸爸被包頭市東河區公安局帶走,在詢問室昏迷,後取保候審。那天,20歲出嫁後做了一輩子家庭主婦,涉世不深的媽媽對我說的最後一句話是:「照顧好你自己,趕緊問問你爸爸那兒是什麼情況。」從那以後再沒和家裡人見過面,看看外面世界的藍天。2020年5月8日,律師剛去看守所見過媽媽,回來講:「她頭髮剪成很短,精神面貌很糟糕。」

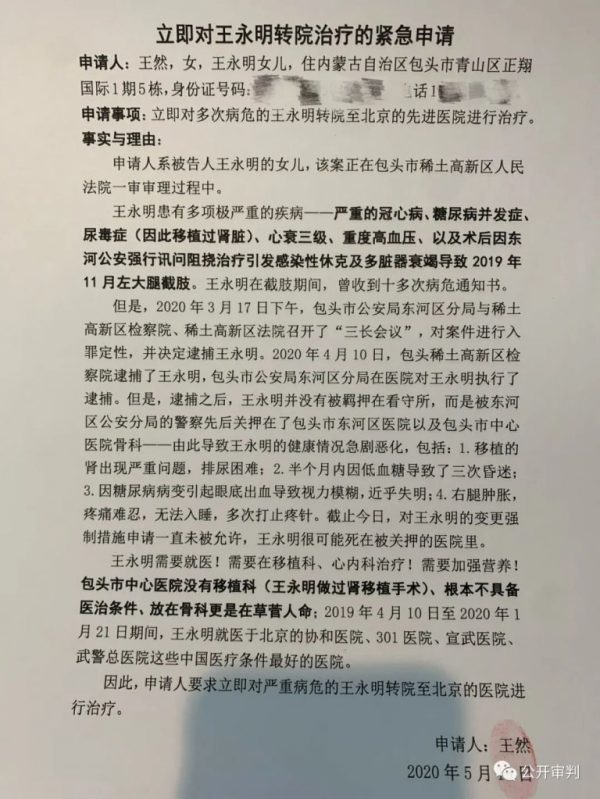

我爸爸有16項病,其中包括患有心臟三級心衰,三級高血壓,糖尿病合併多併發症,胃部切除、左腎移植,2019年11月,突然病毒性感染了鮑曼不動桿菌,在半昏迷狀態被從天津轉推進擁有全國最好抗生素的北京協和醫院搶救室。搶救室沒有窗戶,很多人活著被推進來,閉著眼睛被推出去。我凌晨四五點騎自行車去醫院搶救室門口守著,晚上一兩點回醫院旁邊的小賓館。我以前其實不信佛,但我沒有寄託,我真的沒有辦法,我去請了佛牌,時時刻刻攥手裡,放在衣服裡。

萬幸手術順利。後來在協和醫院ICU病房裡,爸爸病床兩邊擺滿了巨型儀器,嘴裡插著管子,臉上貼著膠帶,胳膊上扎很多輸液管。我掏出筆記本,隨時觀察每個屏幕上的每個數據,每個指標,並且和他化驗單上的之前的數據作對比,一旦出現異樣我就會趕緊報告給醫生。我的世界沒有白天和黑夜,因為每分每秒我都要和死神作鬥爭,把爸爸的命一點一點搶回來。

結果現在,我沒想過除了死神以外,我還要和包頭市的公安局、檢察院、法院搶爸爸的命。

本來一切都要好了。我爸爸能活下去了。

2020年4月10日,包頭稀土高新區檢察院決定逮捕我爸爸,但由於他身患嚴重疾病,東河區看守所拒絕收押。根據刑事訴訟法規定,逮捕以後應當送看守所羈押,看守所的拒收正意味著我爸爸病危,隨時有死亡的風險,看守所不願意承擔這風險。結果竟然東河區公安分局掃黑辦專案組民警親自把我爸爸「收押」在了包頭市東河區醫院以及包頭市中心醫院。

自那以後,我拼盡全力才偷偷見到爸爸兩次。

第一次,是在包頭市東河區醫院,一座特別破舊狹小的醫院,連社區醫院水平都達不到。這座醫院只有特別小的兩層樓,平時是包頭市公安局體檢的場地,相當於是公安局聯繫密切的醫院。透過普通的玻璃門門縫,我往裡面偷看。當時就心膽俱裂。

本來要這麼多儀器才能吊著命的我爸爸就在床上躺著,身上沒有任何救治設施,輸液都沒有,胳膊耷拉著。我沒有敢叫他,他另外一條腿紅腫著,伸在那裡。有八九個人在房間裡監視著。其實爸爸的病情一旦發展就停不住,不截肢都好不了,會順著腿一直往上爛,越爛越多,本來我爸爸最開始只有小小的倒刺,揪掉了,再後來切掉五個腳趾,結果整條腿都爛掉。

我真的很擔心。就是你明明知道他的病在變嚴重,你卻只能看他一天一天越來越靠近死亡。是這樣的感覺,你懂嗎?

第二次,是在包頭市中心醫院,在骨二科。

住院部的一層有人把守,需要陪護卡才能刷進去。但醫院不給我陪護卡,我連大門都進不去。只能蹲在冷風裡,生生等到半夜天很黑了,趁人不注意溜了進去。我爸爸當時正在吃飯,兩條胳膊都特別粗,已經水腫的很嚴重了。他看了我一眼,沒有認出來我,一點都沒有。我和他說話都沒有聽出來我的聲音,我大喊「爸爸!」,他才認出。

但一喊公安局的人就發現我了,就來關門,門縫越來越細,越來越小啊,他的臉就在這縫裡頭朝我大喊,讓我趕緊回家,趕緊走。其實我知道爸爸很留戀很捨不得我的,我也知道他很疼。但那天他和我大喊的最後一句話是,「我沒事。」

我沒有吵鬧什麼,只蹲在病房外面大哭。十幾個辦案民警圍了過來,包括派出所和專案組的人,警告道:「你知不知道為什麼我們這麼多人來,我們為什麼站在這?」我問:「你們是想帶我走嗎?」有個專案組的年輕人就講:「你趕緊走吧,你去那邊,這麼多警察。」我明白他們表面在勸慰,實際在警告我,再哭就帶我去警察局。

這兩次之後我連爸爸具體是什麼情況都不知道,醫院不把病情告知給我,只匯報給公安局。我甚至都不知道爸爸是不是昏迷著,只是從律師那裡聽說,爸爸的心衰情況比過去嚴重很多,最近一次身體指標很異常,原本正常的範圍是4到5,現在排異的反應已經變成9了。這真的是很恐怖的數據。我爸爸危在旦夕,只靠自身極低的免疫力和止痛針熬著,醫院卻只是給一張床,讓公安局能繼續變相非法拘押,輸液、藥物、儀器等等,什麼醫療手段都不採用。

「就像我們的法律失靈了一樣,所有人都在等著他死掉一樣。」律師跟我說。

2020年5月13日凌晨一點多,我爸爸還算清醒的時候,對看護他的警察講:「你們這樣不給我治病是讓我死。」等天亮了,在上午10點半左右,爸爸喊來骨二科馬主任,在攝像頭底下對他講:「你這樣就是謀殺我,你不能沒有治療方案,不給我用藥。這相當於謀殺。」馬主任閉口不言。

爸爸的病太多了,根本不知道是心臟問題引起的,還是腎臟,還是血管,還是腳部感染引起,在北京的時候,我什麼都不懂,就隨身攜帶一個筆記本,每天都做病情記錄。搶救室只能隔一天見病人一次,我偷摸著給門口的大姐送很多吃的,讓她進去和我爸爸說說話,我也寫紙條夾在飯裡。他昏迷了整整一個多星期,紙條也沒看,在床頭櫃堆積成了小山。

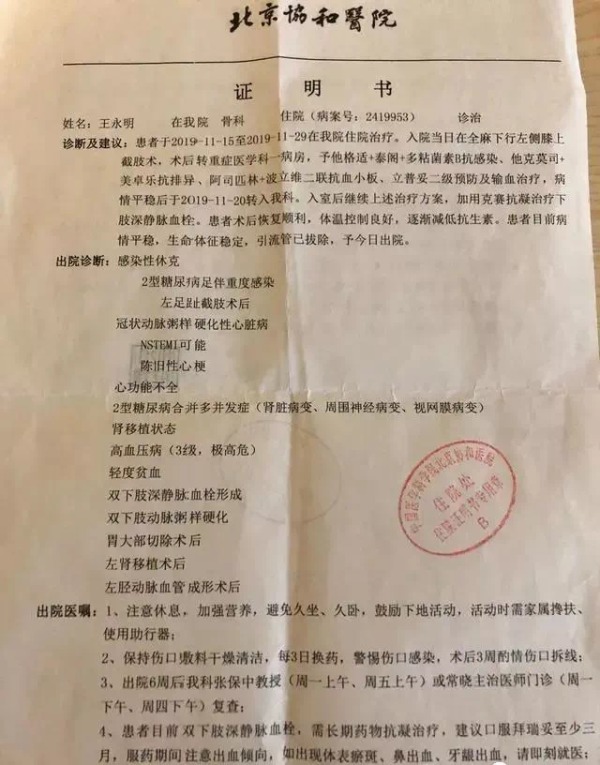

我當時用來笑笑自己的一句話,科比問有沒有見過凌晨四點的洛杉磯,我天天都在見凌晨四點的北京。因為什麼都不懂,不知道該去哪個科室看病,也不知道休克是到底哪個病引起來的,整整一個多星期我把北京協和醫院的所有科室,骨科,血管外科,心內科,血管內科等都掛上了號。每天都衝刺在這些地方。因為病菌持續生產部位面積太大了,消炎藥根本不夠,又因為血管不好,輸液都到不了這個位置,想要治療只能截肢。但爸爸又有心衰,可能連麻醉都過不了,同時截肢後需要凝固血液,但一凝固爸爸就可能會心梗,形成血塊。醫生找我談的每一次話都讓我終生難忘,沒有一次給我希望,即使我講:「我已經做好準備了,但我還是希望您能救救我爸爸!」

醫生還是回:「你不要抱這種幻想。你就告訴我,你能不能接受你爸爸從手術台上直接就下不來,你能不能接受我一開手術室門告訴你,你爸爸已經沒了。」

如果我含糊猶豫,醫生就講:「你還沒考慮好,你沒有考慮好怎麼能做這個手術?」

我在美國時,早餐是公司提供的美式炒飯,凱撒沙拉,奶油蛋卷。但我最喜歡的還是牛肉米粉,每天的心願是今天中午能吃一頓好吃的中餐,吃上我從小吃到大的食物。每到這個時候我都會想念包頭,那片有我親人,養育我十八年的土地。通常四點半下班後,我會去公園裡坐一坐,回到家固定和爸媽視頻一兩個小時,講一下今天的生活,沉默時就陪伴著偶爾抬頭看一眼屏幕裡的對方。

我從沒有想過,這樣簡單的,小框框裡有著爸媽的視頻電話,之後成了我前半生難以企及的奢望。

前些日子有從前留學的校友找我,問:「你到底去哪兒了?怎麼消失了一年?大家都很擔心你。」

我才恍悟原來這樣喊救命,五臟六腑被掏出來下油鍋炸的日子已經過了一年了。這一年過得像十幾年一樣,像我的前半生戛然而止,像我所有的笑都用盡了。

我抬頭向上看,包頭和北京的天很像,輕描淡寫的灰濛濛,像是所有人的血淚從沒流過。

從前我在美國住過的公寓叫總統塔。公寓裡有大面積的玻璃窗,陽光灑進來,溫暖通透。客廳很寬敞,過年時候容納了許多朋友來家裡舉杯痛飲。那是我最快樂的幾年除夕,有兩隻狗狗在屋子裡跑來跑去,一隻泰迪,一隻約克夏。在所有朋友裡我笑得最大聲,最爽朗。

朋友講,你笑起來是星星眼呢。我講,是嗎。繼續笑得不知所以。

我真的是很喜歡陽光的一個人,即便是住酒店也一定要住帶窗的房間,從來不拉窗簾。但現在我門窗緊閉,上次拉開窗簾忘了是什麼時候,我也不再往窗外看,包頭的霞光萬道和燈火輝煌對我來講都沒有區別和意義。

從前我很愛買化妝品,女孩子愛的東西我都愛,但現在我甚至幾天不洗頭髮不洗臉,從來不看一眼鏡子。覺得鏡子裡的不是自己,也不在乎。

每天凌晨三四點躺下,沒過幾個小時又驚醒,發現手機還握在手裡。我不敢錯過任何一點信息,這種害怕的感覺讓我不敢睡覺,會擔心公眾號發的內容是不是又被刪掉,第五個微博會不會又要被凍結,會擔心律師是不是有新消息要告訴我,會擔心被拘押起來的爸爸媽媽突然出什麼問題。

爸媽被帶走的一年裡,我甚至都沒出門吃過任何一頓飯,散過任何一次步。歡樂和我無關。

我的姥姥至今都不知道這些情況,她老打電話問我:「為什麼你媽媽手機打不通?在幹嘛?怎麼你爸媽老不接電話?」我騙她說:「爸爸身體不好,媽媽陪他在北京看病呢。」這個謊話被我戰戰兢兢維持了一年多了。因為姥姥70多歲了,很脆弱的一個人,平時就很愛哭,一點點小事哭開了以後就上氣不接下氣的那種。我不敢告訴她真相。2019年10月,我小姨,一個與案情毫無關係的人,被公安局帶進去呆了37天。

以至於現在我的孩子出生6個月了,都還是黑戶。因為不敢和相戀12年的丈夫領結婚證,實在太害怕再有我愛的無辜的人被包頭偵查機關為了威脅我們而受到牽連了。

我孩子是在2019年10月11日早產兩個月出生的。因為我一直處於照顧父親的高強度勞累,及案件帶來的極大心理壓力之中,在一次產檢後醫生講:「你這個有問題。胎盤不太好,臍帶太細,需要靜養。」但因為擔心在天津看病的爸爸,我還是一週數次經常偷偷從醫院跑去北京看他。後來又被逮到,醫生口氣嚴厲地講:「不要命了?一出危險兩條人命。本來靜養很大可能會好,現在得趕快做剖腹產。」

手術做的半身麻醉,被推出來的時候我對丈夫鼓勵地笑道:「沒事兒。」

很久後丈夫提起那個笑容和我講:「王然,你這麼堅強一個人,現在為什麼趁我睡著以後躲在書房偷偷哭?」

我爸爸每天被七八個陌生面孔輪流緊盯,飯菜也由公安牢牢掌控,因為他們認為糖尿病要吃素,給爸爸的飯菜每頓都幾乎是全素的,但我照顧爸爸多年,深知蛋白質對他非常重要,可是提出要多加肉食之後,公安根本不聽。他們並不覺得吃飯這是一件什麼事兒,也根本不在意。

爸爸右腿最近也開始頻繁性疼,出現左腿截肢前的類似症狀,他不想淪為西漢酷刑下的人彘,和律師視頻通話時懇求講:「救救我,救救我啊,保住我的最後一條腿!」已經什麼都沒有了,爸爸不能動彈,性命垂危,沒有一分錢,同時日日夜夜在狹小房間內被嚴加看管,不得與家人及外界相見。在身心雙重折磨下,爸爸甚至連最後的為人的尊嚴都留不住。因為他們給爸爸請的看護是位60多歲的年長女性,從前在家因肌肉極度萎縮而被抱著上廁所的爸爸,只能自力更生。有一次,爸爸使用洗手間時將穢物弄在身上,張口喊看護,看護怎麼也不搭理。而公安局的人隻手持攝像機,將記錄儀鏡頭對準他記錄這一切。破舊的浴室,昏黃的牆皮,叫天天不應地求救無能……

我的爸爸活到56歲,怎麼也沒料到人生活成了這樣。

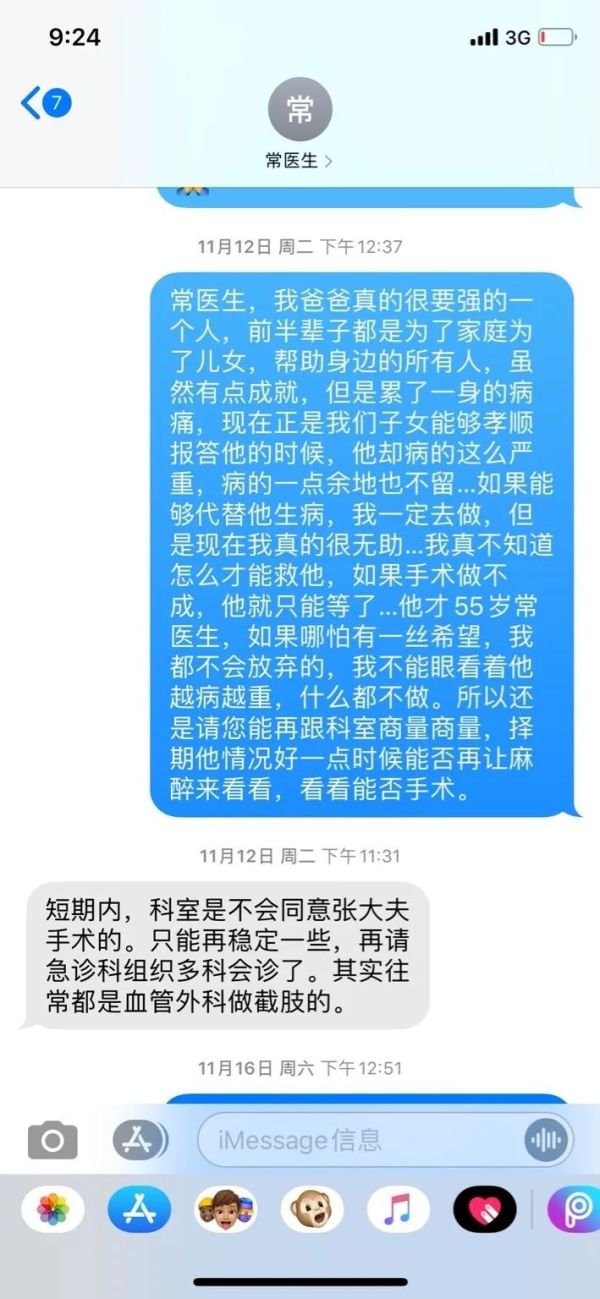

王永明躺在病床上

2019年11月王然和醫生的簡訊記錄:求醫生給父親做手術

我嚎啕大哭,哭到喘不過氣。我沒有任何一個大人可以商量,媽媽還在看守所,出任何事我都沒法向她交代。平時簽手術風險協議書都是醫院直接和當事人簽,這次醫院找來律師和我簽。風險協議單一接過來,我一看,就要攤在地上。整整五頁紙,寫滿風險,每一項都是要命的。我根本不能看,一看眼淚就「嗒嗒嗒」往下掉。

我把給爸爸求的佛像攥在手裡。緊緊握著。爸爸是很信佛的人,家裡供了座小佛堂,每週都上香。佛祖求求你能不能保佑他,讓他活下去?

2020年1月,我過了一輩子裡最淒慘最咬碎血淚往下吞嚥的年。爸爸每天不是水腫,就是便血,拉肚子,從去年4月份的180斤掉到現在100斤,全身都是骨架,肌肉都萎縮了。我晝夜顛倒地照顧他,他一天吃排異的藥就要吃5次,時間點都得卡好,我就把所有藥配好裝進5個小袋子裡,在小袋子上寫好:早上8點、早上9點、中午12點、晚上8點、晚上9點。我真的是一點一點,一點一點,把爸爸只剩一點的命養回來。本來一切都要好了,爸爸都能自己扶著坐到輪椅上了。但包頭檢察、公安就把爸爸給逮捕了。

北京協和醫院病歷單

呼格吉勒圖墓碑

2020年5月17日,我去見了呼格吉勒圖案的父母,老兩口滿頭白髮,堅持喊了九年「我兒子是被冤枉的」,爬了九年的血淚之路。碰到第一年喊冤的我,阿姨講起喊冤時遭遇的冷漠無情講哭了,我在旁邊忍著眼淚。徐昕律師就講:「你可以哭的,不要再忍了。」

我們去祭拜呼格吉勒圖的時候,天特別晴朗。在大家說悼念詞的時候卻突然刮起一陣大風,飄起了雨。我們鞠躬的時候,天又放晴了。

冥冥之中就好像那個冤死20多年的18歲男孩在像我們致意。

他用一條逝去的年輕生命,把警鐘留在自己的墓碑上。這個年輕男孩的墓誌銘寫著:「……以生命警示手持司法權柄者,應重據,不臆斷,重人權,不擅權,不為一時政治之權宜而棄法治與公正……」

我看著他的墓誌銘,又忍不住失聲痛哭。

不僅是司法人當善用手中權柄。如果多一點人關注到,可能這一條鮮活的生命,他也還能留下來。

我祈盼本案不要重蹈覆轍,2020年我壓上自己的命去乞求爸爸能活過明天。

當務之急是必須為爸爸謀得一個轉院的生機,並且將包頭案移出包頭。

包頭案辯護律師徐昕

因為其一,爸爸的辯護律師徐盺講:「身患重病生命垂危,根本不具有羈押必要性。在看守所拒收的情況下,公安將其羈押在包頭市醫院,構成非法拘禁。」其二,目前包頭市不僅沒有醫院有能力真正醫治王永明,事實上,醫院也沒有試圖醫治他。包頭市中心醫院不僅將其安置在骨科,而且不將病歷單及病人的病情告知家屬,也不進行輸液和開處方藥等治療手段。幾乎就是在眼睜睜看著我爸爸耗盡生命,這也類似靠氧氣續命的人被硬生生拔掉了氧氣管,無疑屬於故意殺人的行為。其三,我嘗試過多次溝通,但轉院申請仍不被許可,在包頭當地公檢法系統下這個請求遭遇困難重重。

相當於爸爸的命被握在包頭市公安機關手裡,一天天如捻暗的燭火線般漸漸黯淡。

所以現在我每天都會去和律師聯繫,去包頭市中心醫院反覆遞交轉院手續,去檢察院控告包頭惡警王剛,去寄信給內蒙古和中央的人大代表,檢察院,公安局等領導。甚至所有能查到姓名地機構在職人員我都寄去了信件。

王然寫的兩份文件

其實生理上帶給爸爸的折磨,已經遠非常人所堪。但心理上他受到的打擊更大。

惡警王剛的那句威脅成真了,「我讓你家破人亡,妻離子散」,不僅這樣爸爸的其他債務人,那些曾喊著恩人向爸爸借錢的人,也被他以「把爸爸整得涉黑後,就不用還錢」來誘導得報案,誣告陷害爸爸。爸爸很傷心很傷心的一點是,不明白為什麼他曾經掏心窩子幫助過的一些人,本來他很有信心覺得我們是兄弟是朋友的一些人,今天為什麼這樣對他?他講過他其實不是真的怕公檢法這些,再怕就這一條命,爸爸講:「我只是傷心,我不理解,為什麼真心對待過的人,回頭咬我?」

爸爸是個很善良,生活很規律,信佛的人。最小最小的事情是,我高中的時候,有個夏天,晚上十一點多了,小區門口路過賣瓜的瓜農,還剩半拖拉機的西瓜沒賣掉。我想吃西瓜,買的時候爸爸就在閒聊天,問:「這麼晚了怎麼還不回去」,瓜農講:「得賣完了才回去,瓜會爛。」爸爸的惻隱之心是很重的,立刻就把剩下整半車的瓜全部買下來了。第二天我的任務就是裝好瓜,給朋友親戚去一家家送西瓜吃。後來類似的事情是,有個奶奶賣玉米,那天瓢潑大雨,爸爸讓人進來躲雨,結果又憐惜地買了一地的玉米,為了能讓奶奶在雨天能早點回家。

借錢這方面,他幫助過很多人。曾經幫助過一個阿姨,她欠很多錢,家裡有債主上門騷擾,女兒的兩個外孫幾乎所有的學費都是從爸爸這裡借來的。爸爸還把房子租給她住,本來每月起碼兩三千的租金,只是象徵性收這位阿姨一年兩三千。阿姨過年都會和女兒提東西上門拜年,長年累月地感激地喊我爸爸「恩人,恩人」。但就是這樣一個人,現在也加入了誣告行列。我被氣得和爸爸大吵過幾架,我講:「你不要再天真了。你還在說她曾經對你多麼多麼的好,多麼多麼的感謝你。人已經在害你了!」

但我知道他確實很委屈,很難過。

之前我從沒見過爸爸哭,但2019年案子發生了以後,他經常性地哭。有時候拿手機看些無關的新聞,看著看著就會開始擦眼淚,他想不明白自己被老朋友們背叛,很委屈很傷心。他甚至不敢見媽媽這邊的親戚,尤其是不敢見小姨,因為他一看見小姨就覺得相貌和嗓音都像媽媽,而他沒有辦法把媽媽救出來。

他被公安帶走的前陣子,還經常一個人坐那裡,重複地問空氣這幾句話:「我曾經掏心窩子對這些人,他們求著找我借錢。現在他們為什麼呢,為什麼呢。」

為什麼呢。我也不知道。佛祖我能問問你嗎?我一直相信人性本善。否則我想不通,不可能有人故意想人死吧。但現在已經盡量不去想其他。

其實真的,只是想要爸爸活下來。只是想要爸爸能夠活下來啊。

前些日子我去包頭市稀土高新區法院求救,哭道:」不管什麼情況,哪怕警察局非法羈押著帶去治病,也要先把人救活,我們再一一在法庭上審判也好啊!這樣下去萬一人死了怎麼辦?」

法院副院長冷冷道:「人死了該哪個部門負責就哪個部門負責。」

我如墜冰窟。

我又向包頭市檢察院提出對羈押必要性的審查,檢察院講:「我們是不會同意的,但如果法院同意,我們不反對。」沆瀣一氣,互相推諉。

我擦乾眼淚跑去包頭市看守所求救,訴說爸爸命在旦夕的病情,看守所所長說三個字:「沒事兒。」下面這段記錄片的開頭就是現場的錄音。

現場錄音(錄音發布在微博)

從2019年4月至今,爸爸已經被多家醫院下達了十幾次的病危通知,沒事兒?沒事兒?非法羈押的證據就在眼前了,懇求著遞到他們眼前了,明明只需要睜眼看一下,明明只需要睜開眼睛啊!

……為什麼呢。好像世上窮盡萬千道路,獨獨沒有我救父的一條。佛啊,為什麼呢?

上週,我終於成為了媽媽的辯護人,法院卻因為著急開庭,想要快審快判而拒絕我提出的正當閱卷的訴求。

為了更好地上庭辯護,我深知閱紙質卷的重要性。因為這裡面有遺書完全在造假。

之前喊我爸爸「恩人」向我家多次借錢的阿姨,在2016年左右,她87年出生的女婿因為給他舅舅做擔保被騙而在一所小旅館自殺。在我爸爸尚未立案之前,阿姨曾致電過來講,「有人要串聯我搞你」,但在通話不久後真的突然與我爸爸倒戈相向。並將女婿的自殺歸咎於我爸爸當面辱罵且催債。

但我爸爸根本沒見過那位逝去的年輕人,且和他本人從未有過債務關係。怎麼可能丈母娘欠債,女婿因此自殺呢?當時公安機關調查了半年歸檔為自殺,在此期間也從未找過我爸爸。可以講,是八竿子打不著的。

可是這個時候,出現了一封很奇怪只有二十多字的遺書。大致是:「老婆,我實在忍受不了了,我是王永明逼死的。」2016年那個年輕人自殺前留下來的遺書其實只有兩封,分別寫給妻子和父母的。算上這封在我們看來明顯造假的遺書,法院提供的電子卷遺書是三份。但律師見過紙質卷,上面僅僅陳列了印在一張紙正反面的兩份遺書。

這才引起我們對卷宗造假的恐懼和懷疑。

針對第三封奇怪遺書作筆跡鑑定時,根據是前兩封遺書的筆跡。律師查勘了當年公安機關調查時候存檔的蓋了章的兩份遺書,猛地發現和鑑定機構檢驗的送檢樣本根本不是同一份文件!送檢樣本模仿原筆跡模仿得非常像,但在模仿過程中,有些拓寫的筆畫較輕就沒拓上,比如遺書上「大恩大德」中的「德」字,這就擺明根本不是同一份東西。

所以送檢的三份遺書全部都是造假的!而造假思路是,由某個人將A拓寫成B,在用B的筆跡偽造一份C,將B和C送去鑑定,當然鑑定出來是同一個人的筆跡了!

我們所有人都細思恐極。

所以為了閱原卷,我和法院書記員通了三個電話。

第一通電話,書記員講:「我們不給家屬閱卷。」

第二通電話,書記員講:「即使你是辯護人,我們也沒有時間給你閱卷。」

第三通電話,書記員講:「我們已經給律師閱過卷,你們可以互相溝通一下。」

但是卷宗有三百多頁,律師不可能事無鉅細記這麼清楚。且辯護人享有閱卷的權利,我正當的訴求也不被允許。如果對方對方不講法卻講權力,而我和律師只能講法的話,這不是對牛彈琴麼?以當地政府的龐然巨物來對抗一個平常百姓,這不是給包頭甚至內蒙古公檢法進行又一次的抹黑麼?

案件判的是終身制的,審判結果對世界上所有人來講一兩個月就忘了,對包頭也沒有什麼影響,但是對我,對我這個女兒,對我這個普通的曾經幸福的家庭,可能是哭天喊地的痛。

我只是想更好地救媽媽出來啊!為什麼也做不到呢?

當時決定回國的時候很猶豫,因為我太喜歡芝加哥了。它是一座浴火重生的城市,19世紀美國最嚴重的一場大火燒了足足三天,把整座城市都毀了。但現在它很美麗,像只獨自站在湖中央展翅的新生的白鶴,高傲乾淨,充滿力量。我想把爸爸接過來,但爸爸只說,包頭是他的故鄉,是家,是全世界最好的地方,他不會離開。我猶豫的那陣子,有朋友就問:「你最想要什麼?」我被這句很簡單的話擊中。我發現我只是個普通人,這輩子最想要的只是爸爸媽媽健康,平安。

於是我離開我最想留下來的城市,和我人生裡最好的幾個朋友,和我所有的夢想,和我的意氣風發說再見。我也沒有和其他所有同學一樣選擇北上廣,而是回到包頭,做普通工作,照顧爸爸。

本來我也在朝氣蓬勃的,滿懷憧憬,為自己未來奮鬥、愛著國家的年輕人行列的。

嗯,本來我也在的。

最近夢到幾年前在芝加哥,在那座從大火中新生的城市,那條密西根湖旁邊特別長的沿湖公路。秋天我和朋友們都會騎自行車遊湖,騎累了就在湖邊沙灘上晒太陽。左手邊是一望無際的湖,右手邊是摩登現代的城市。人生變得很簡單,只要使勁踩腳踏板,整個人就似能在風裡無拘無束往前飛。我離開美國的時候,正好是六七月份,是那條沿湖公路最美的季節。

我最愛的這條公路叫什麼名字來著?忘記了,恍如隔世,大夢一場。